シーバードジャパンの目指すこと

『シーバードジャパン』は、 水上オートバイを用いた社会貢献を目指す諸団体に水上オートバイを提供・配備することと、それらの広報活動を目的に2013年にスタートしました。その社会貢献とは海、川、湖とその周辺域において「水上オートバイによる水辺の安全安心の確保」を柱とし、パトロール、レスキューの他に、親水活動の実施、さらに防災や共助といった地域に密着した広範囲にわたる活動です。そのため、地域にある水上オートバイの販売店や保管施設に関わるマリンレジャー事業者、NPO等の事業団体、水上オートバイのユーザーを対象に、『シーバードジャパン』の理念に賛同する団体を募り共に活動しています。

シーバードジャパンの

ミッション

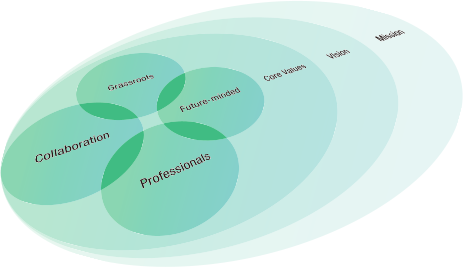

| [ シーバードの使命 ] | 水上オートバイを介してチームを全国に配置し、活動する海・川・湖をより安全で、わくわくする場所にします。「あの人たちがいるから海・川・湖に行きたい」と思われるような魅力あふれるチームづくりを目指し、切磋琢磨します。 |

|---|---|

| [ 地域・現場に根差す ] | 地域の声、他の水辺の利用者の声に真摯に耳を傾けます。 |

| [ 多様な人と協調する ] | オープンな姿勢を持ち、様々な領域・セクターの組織、人と積極的に連携して活動を企画・実施します。 |

| [ 常に次世代を想う ] | 次世代に思いを馳せ、水辺の環境を守り、人の育成に取り組みます。 |

| [ 専門性と倫理観を持つ ] | 水辺の事故を未然に防ぐと共に、事故発生時にも対応できる専門性と倫理観を常に高めます。 |

未来のために

『シーバードジャパン』はPW安全協会に事務局を置き、公益財団法人日本財団、および、本事業に先駆けてそのモデルとなる活動に取り組む 特定非営利活動法人日本青バイ隊、一般社団法人ウォーターリスクマネジメント協会を加えた4団体の共同プロジェクトです。主事業となる水上オートバイの配備、それを活用した地域における「シーバード拠点」による社会貢献活動の積み重ねが、わが国のマリン文化の創造、育成、定着、拡大にも寄与することも視野にいれ、プロジェクトを推進しています。

シーバードプロジェクト構成団体

シーバードプロジェクトは、以下の団体のご協力のもと、パーソナルウォータークラフト安全協会が推進しています。

シーバードジャパン組織概要

シーバードジャパンの活動

シーバードジャパンは水上オートバイを用いてさまざまな活動を行っています。

- 「自然環境保全」活動

- 「体験学習」活動

- 「水辺、水上のパトロール」

(ルール、マナー啓発) - 「水面の安全監視」活動

- 「水難救済支援」活動

シーバードジャパンの活動では、オフィシャルカラーの水上オートバイをはじめシーバードジャパンのロゴ入りキャップやビブスなどを身につけています。

また海岸などの陸上にはロゴマークフラッグを掲示しています。

-

ロゴマークフラッグ

-

キャラクターフラッグ